住む憧れ「グランドメゾン」の人気の理由。

公開日

最終更新日:

上野万太郎

福岡を代表する人気ブロガー&ライターの上野万太郎さんの連載人気企画。万太郎さん自ら惚れ込んだ”あの場所のこの人”を紹介する『上野万太郎の「この人がいるからここに行く」』今回は、篠栗町南蔵院前の「たまや」の桐生弘貴さんです。

福岡市内から国道201号線を飯塚方面へ。八木山峠に続く山のふもと左手に釈迦涅槃像(しゃかねはんぞう)で有名な南蔵院があるのをご存じの方も多いでしょう。その本堂への参道に今回の主役である「たまや」があります。南蔵院へお参り後のお食事や喫茶、そしてお土産を買えるお店です。お遍路・観光で篠栗町に来られるたくさんの方が立ち寄られる場所となっています。

今回は10年以上前より知り合いの「たまや」の現社長である桐生弘貴さんに、その歴史と「たまや」や地元篠栗町への想いを聞いてみました。

まずは南蔵院について少し説明をしておきましょう。南蔵院のホームページ( https://nanzoin.net/ )より抜粋させていただきます。

“篠栗四国霊場の総本寺で、第1番札所の南蔵院は、高野山真言宗の別格本山。江戸期天保年間に開かれた篠栗四国は、明治19年、廃仏毀釈のあおりを受け、県令によって霊場廃棄命令が出されました。しかし、地元の人々の十数年にわたる嘆願の結果、明治32年9月に高野山より南蔵院を招致することで存続が認められました。 南蔵院移転と共に篠栗にやってきた林覚運第21世住職は、篠栗四国の興隆のため、九州各地で熱心な布教を続けました。そうした努力と地元の人々の熱意によって、今や篠栗四国は知多、小豆島霊場と共に、日本三大四国霊場のひとつに数えられるようになりました。”

とのことです。特に今改めて注目され観光客を集める起爆剤となっている釈迦涅槃像については、“南蔵院では、長年にわたり、ミャンマー、ネパールなど東南アジアの子供たちに医薬品や文房具などを送り続けておりました。その返礼として、1988年、 ミャンマー国仏教会議により、お釈迦様、阿難様、目連様の三尊仏舎利の贈呈を受けました。釈迦涅槃像はこれら三尊仏舎利を安置する場所として建立されました。1995年5月に完成。同年6月、南蔵院林住職がジャンボ宝くじで1等前後賞1億3千万円に当選。釈迦涅槃像のご利益と話題になりました。”

とのことです。釈迦涅槃像が完成した1ヶ月後に住職が宝くじに当たられたんですね。一部の噂では宝くじに当たったので釈迦涅槃像を作られたという話も広がっていますが、時系列的には逆なのです。それは縁起が良い!!と言われるのも納得です。確かに1億3千万円ではあの大きな釈迦涅槃像は作れませんよね。

釈迦涅槃像は、全長41メートル、高さ11メートル、重さ300トン。ブロンズ製では世界最大級の涅槃像だそうです。迫力満点ですよね。体内も参拝できるそうです。

最近では参拝客の半分以上は外国人ではと思うくらい休日に限らず平日でも観光客で大賑わいだそうですが、コロナ禍前のインバウンド需要時にはそこまではなく、こんな大賑わいになったのは意外にもコロナ禍明けからだそうです。

さてさて、そんな南蔵院と釈迦涅槃像の入り口にある「たまや」。江戸時代から続くというその歴史から桐生さんに伺ってみましょう。

― そもそも「たまや」はいつ頃から営業されているのですか。

桐生さん 江戸時代の後期からと言われていますが、ハッキリとした資料は残ってないのですよ。篠栗四国八十八カ所霊場が1855年に始まったとされていますがそれより以前から旅館でした。

― 「たまや」のスタートは旅館業としてだったのですよね。

桐生さん はい、江戸時代にこの付近が飯塚と福岡を結ぶ篠栗街道として栄えていた頃に旅籠(はたご)、いわゆる旅館として創業したのが始まりでした。ピーク時は70軒ほどの旅館があったそうです。現在では10軒弱だけ残っています。1960年代になると交通網が整備され高速道路などが出来ると日帰りのお遍路さんも増えてきたので、だんだん宿泊客も減っていったようです。調べてみると、篠栗街道は1600年の関ヶ原の戦い後に、豊前国(大分)から筑前国(福岡)へ入国した黒田官兵衛と長政親子が、福岡藩主として唐津街道、長崎街道、秋月街道、日田街道などと一緒に整備されたようです。

昭和30年代の店舗

― 今のようなお土産店中心に業態変更されたのはいつからでしょうか。

桐生さん 1968年(昭和43年)までは旅館でした。ただ旅館業は風呂などの維持費に多額の設備投資が必要になるんです。当時、旅館の店先1坪でやっていた土産品コーナーの利益が旅館による利益とほぼ変わらなくなったので、土産と軽食の店として業態変更したそうです。その後、叔母が店の前で経営していた食堂が閉店したため本格的な飲食店にしたそうです。

― 現在のビルを建てられたのはいつでしょうか。

桐生さん 父が1986年(昭和61年)に鉄筋コンクリート3階建ての店舗に建て替えました。3階は劇場、2階は舞踏小道具店、1階は土産店と飲食店です。現在は舞踏小道具店は別棟に移転しています。私が経営に関わり出したのは、これから10年後くらいだと思います。

1986年に新築された店舗

1階の飲食スペース

3階の劇場

― 1970年(昭和45年)生まれの桐生さんは、地元の大学を卒業後に福岡市内の会社に勤務した後、26歳で「たまや」の経営に参加されたそうですが、それまではどんな仕事をされていたのでしょうか。

桐生さん 最初はタウン誌のアシスタントとして契約社員で働いていました。雑誌の広告収入のこと、誌面ビジュアルなどのデザイン的なこと、さらにはイベントの企画や運営について勉強できました。 その後、レンタルビデオ店にソフトの卸売りをしている会社に就職しました。その中で店内のPOP広告の大切さを感じてオリジナルPOPを作って自分なりのやり方でお店の売上アップにつながる仕事をやっていました。レンタルビデオは急成長した業界であり浮き沈みの激しい世界でした。盛者必衰ということも肌で感じながらいろいろ勉強できた期間だったと思います。

― その後実家の事業に参加することになるわけですね。

桐生さん 以前から父から、「祖母も年齢的に弱って来ているのでそろそろ実家に戻ってこないか?」と言われていましたが、話を濁している時期がありました。そんな時期に当時勤めていた会社の取引先で、営業や商売のことをいろいろ教わっていた“おやじさん”と慕う方がいたのですが、その方から「一緒に仕事をしないか?」と誘われたんです。結局そのお誘いは在籍している会社に不義理になるのでお断りしたのですが、とても嬉しいお誘いでした。逆にそれがきっかけとなって自信をもって実家に戻ることを決意しました。

― 1996年、実家に戻られた時の経営状況はどんな感じだったのでしょうか。

桐生さん 祖母と父、母、それに自分というメンバーでの経営でしたが、いわゆるバブルも崩壊して景気にかげりが見えてきた時期でした。10年前に建てた新店舗の返済金も多額だったので父も苦労していました。その頃父がよく言っていた言葉があります。「計算合って銭足らず」という言葉です。いわゆるキャッシュフローのことですね。自分なりに考えていくつかの改革を始めました。

― 具体的にはどんな改革をされましたか。

桐生さん 最初に、仕入れ先の見直しです。新しい仕入れ先の開拓のために東京で開催される物産展にも足を運び直接メーカーと取引できるものはないかと探しました。このメーカー直接仕入れが出来たからこそ現在のオリジナル商品開発への展開が広がったと思っています。

― 問屋さんが提案するものを店で売るより、売りたいものを考えてメーカーを探すという逆の発想ですね。

桐生さん そうですね。今ではうちが他の小売店への卸売を一部行うようになっています。オリジナル商品を作るとはそういうことだと思います。また資金繰り対策としては新しい仕入れ先に関しては委託商品として店頭に並べて販売するようにしました。仕入れをしていない状況なので在庫金額を圧縮できました。時代は不景気だったために新規の雑貨業者からの営業も多かったので委託販売というスタイルを受け入れてくれる業者がも多かったです。

―地元篠栗のオリジナル商品をいろいろ開発されていますね。

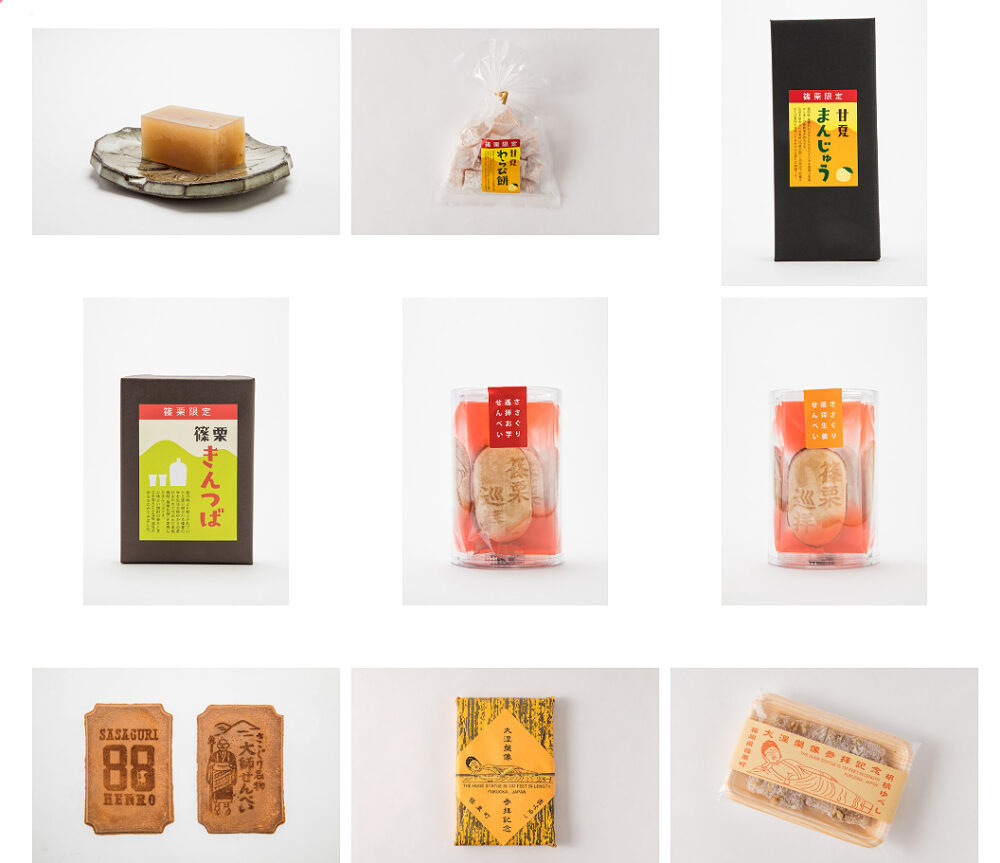

桐生さん 2007年頃から「篠栗町観光商店会」の理事になりました。お土産を扱う地元商店の組合でしたが、単なる親睦団体では終わらないように地元のオリジナル商品の企画を提案していきました。地元で栽培されている甘夏柑(あまなつ)を使った「甘夏羊かん」からスタートしました。その後、「甘夏まんじゅう」「甘夏わらび餅」、さらに篠栗限定米焼酎「篠栗伝説」を使った「篠栗金つば」なども作りました。その後、商店会の高齢化やデリーバリーや集金の大変さがあるということで、販売権利が「たまや」へ移行されたのです。

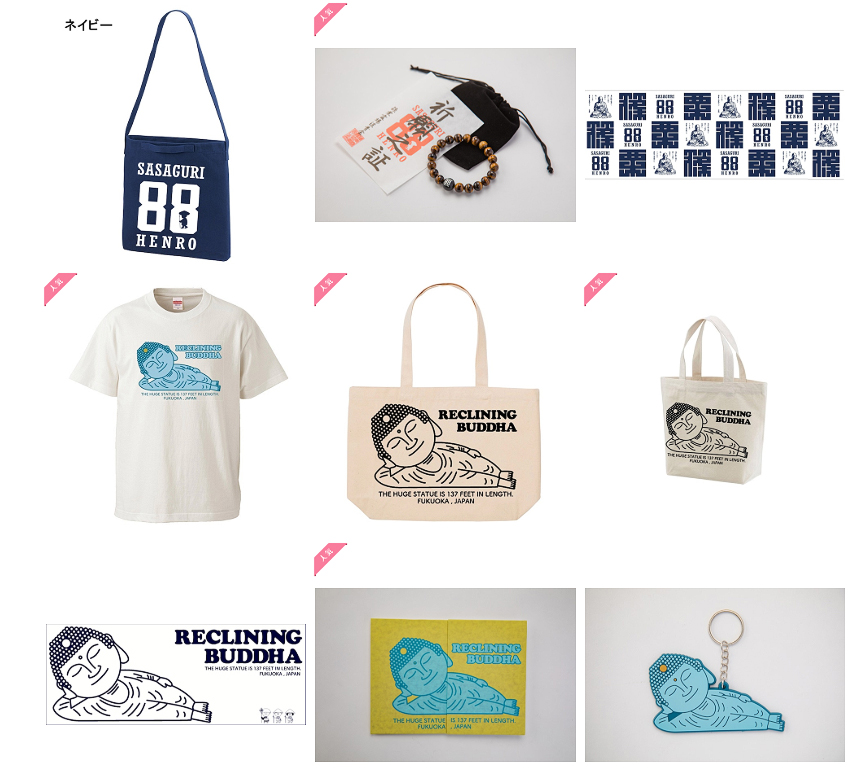

― 僕は八十八カ所巡りをモチーフにしたデザインの「篠栗Tシャツ」がとても印象的なんです。

桐生さん 昔からファッションに興味があったので、馴染みのアメカジ店と仲良くなり一緒に海外買付に同行させてもらったり、国内のアパレル業者さんを紹介してもらったりしていました。そのつながりでオリジナルの「篠栗88Tシャツ」が生まれました。

― 今では篠栗町を越えて、県道68号線をモチーフにした「志免68Tシャツ」や「宇美68Tシャツ」へと糟屋郡での広がりを見せていますね。桐生さんの活動は「たまや」から飛び出して大きくなっていますよね。

オリジナル商品はネット販売でも購入可能

桐生さん その頃になると「たまや」のみの営業目的ではなく、篠栗町や糟屋郡としての町おこし的な考え方に変わってきました。もちろんオリジナル商品が売れれば利益になるのですが地元の商店の先輩や仲間たちと力を合わせることによって何か文化的な発信が出来ないかと考えるようになって行きいました。うちの3階の劇場でおこなう音楽などのライブ活動もその一環です。

「たまや」では参拝のあとやお買い物のついでにたくさんのお客さんが賑わっています。メニューは蕎麦、うどん、カレー、スイーツなどがあります。カレーが一般的な日本カレーではなく出汁を使ったオリジナルのスパイスカレーにこだわっているのが興味深いです。

大盛ざるそば・うどん950円/カリーうどん&おにぎりセット1,400円

カリーライス&うどんセット1,400円/ガパオライス&うどんセット1,400円

うどん・そば膳950円/水もち500円

篠栗町で収穫された甘夏柑を使用した夏に人気の一品、甘夏スムージー(600円)

―これからの「たまや」、これからの桐生さんはどんな活動を行っていく予定でしょうか。

桐生さん 篠栗町で商売を続けて行く上で必要なことを考えると、商店の連携ということが大事と思います。行政が継続的に予算を組んで観光業を後押ししてますが、やはりビジョンがない後押しでは予算も無駄使いになると思います。これからは篠栗町はもちろんですが、糟屋郡という広い視野で将来の自分たちの町の姿を想像できるリーダーシップのある人たちと力を合わせていく必要があると思います。

そのために自分は、篠栗らしいアイデンティティとなる文化や情報を発信しながらブランディングを高めていく活動をしていき、それがオリジナル商品販売やライブイベントの開催など形になると思っています。そのためにも“人”の大切さを感じながら商店主と様々な業界のつながりも大事にしていきたいと考えています。また前にも言いましたが、盛者必衰の世の中。強いものが生き残るのではなく時代の変化に対応出来たものだけが生き残るという考えが生物学にあります。「たまや」も先祖から旅館を引き継ぎ、その後祖母と父が土産品店、食堂、舞踏小道具店などと変化してきました。これからも「たまや」が篠栗町と共にどう変化していけば良いのか常に考えながら商売を守っていこうと思います。

― なるほどとてもためになるお話をありがとうございました。さらなるご活躍を楽しみにしております。今日はありがとうございました。

最後に、宿場町、旅籠の言葉の響きを感じながら、この街道を旅していた人々がいる風景を想像しこの写真を見ていると、今見えているこの風景がまた違った懐かしさを持って眼に写ってくる気がします。

そんな想いで「たまや」へ、そして南蔵院へ、篠栗町へ遊びに行くとまた悠久の時を感じられるかもしれません。天気の良い日にでも是非お立ち寄りください。

INFORMATION

店名

たまや

所在地

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗987

営業時間

9:00~17:00(喫茶は11:30~16:00)

店休日

無休(不定休あり)

tel

冊子版mutoの紹介